東部中学校のSTGsの取り組み

関係するSDGsの目標

西尾市立東部中学校のSTGsについて

東部中学校(以下、東中)では2023年度より「総合的な学習の時間」を活用し、持続可能な東中独自の目標「STGs」を掲げ、学校全体でSDGsに取り組んでいます。1年生で地域を調べ、2年生になると地域の企業で職場体験、3年生で各クラスのテーマを決めて地域に還元していくという、3年計画で推進しています。

今回取材を受けてくださった東中の3年生は、2023年度のSTGs発足時に2年生だったみなさんです。発足して2年目の学年として、3年への進級時に各クラスでテーマを決定しました。A組、B組、C組それぞれのテーマに合わせ、1年をかけて行なってきた創意工夫あふれる活動の数々をご紹介します。

A組のテーマ「防災の意識を地域に広める活動(SDGs ゴール11)」

「古着や古布のリメイク(SDGs ゴール12)」

A組は減災に目を向けてライフハックなどを地域に広げる活動と、古着や古布をリメイクして有効利用する活動を各グループに分かれて行いました。

ライフラインがストップした時に直面する「食」の問題。防災食をおいしく食べることにスポットを当て、アレンジメニューを考案しました。

日持ちがして腹持ちもよいカップラーメンを、お湯なしでも食べられるように考案したのが「水ラーメン」。水を注いで時間をかけてふやかし、物足りなさを補うためにレトルトカレーを混ぜてアレンジしました。

もう1つのグループは非常食の定番であるカンパンをタルトにアレンジ。パサつきがちなカンパンに、ジャムや缶詰を利用したサラダなどを合わせることでしっとりとした食感になり、見た目も味わいも華やかに。気分が沈みがちな被災時にも、笑顔が生まれそうな一品になりました。

<保育園児向けハザードマップ>

地図や記号が理解できない保育園児向けのハザードマップを制作。親しみやすいイラストや避難所への目印をわかりやすく表示し、質問形式の文章などを織り交ぜて、園児が安全に避難できるよう工夫を凝らしました。

<防災ブック>

避難所生活で役立つ防災グッズの作り方や、電気が止まっていても身の回りの材料で作れる遊び道具などを掲載した「防災ブック」を制作。三和小学校へ出向き、小学生のみなさんに紹介した上で、寄贈しました。

いらなくなった布やサイズが合わなくなった古着などをリメイクし、日常生活に取り入れる工夫を凝らしました。ジャンパースカートのストラップを活かしたおしゃれなバッグや、ミシンのステッチで丈夫に加工したコースター、掃除に欠かせない雑巾などを制作し、お世話になった先生や後輩たちへ寄贈しました。

<活動から得た気づき>

「食べることは命をつなぐ大切な行為。被災時でいろいろと制約がある中でも、食を楽しむ工夫ができることに大きな可能性を感じました」

「保育園児や小学生に誤った情報を伝えないよう、入念に下調べしたことで、被災地復興や避難所生活の大変さや、ボランティア活動の大切さに改めて気付かされました」

「防災は人任せではなく、一人ひとりが意識して普段から備えることが大切だとわかりました」。

「古着をリメイクすることで、洋服や布に新しい役割を与えることができただけでなく、クラフトの楽しさにも目覚めました」

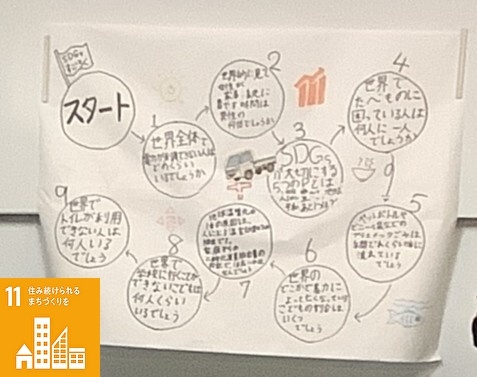

B組のテーマ「東中校区へのSDGs啓発活動(SDGs ゴール11)」

B組はSDGsの大切さを東中の校区全体へ浸透させるための啓発活動を、各班に分かれて行いました。

東中校区にある三和小学校の低学年を対象にスタンプラリー形式のすごろくを制作しました。すごろくはクイズ形式にし、グループ間で競い合いながら実施。小学生からは「もう一回やりたい!」という感想をもらうほど、盛り上がりました。また、校区内にある洋食レストランでの節電や節水などの取り組みをクイズにしたことで、小学生の皆さんも身近なこととして理解してくれました。

<スライドショー形式のSDGsクイズ>

三和小学校の高学年を対象にスライドショー形式のSDGsクイズを考案。3択のクイズにしたことで、小学生たちの反応も大変よく、SDGsへの理解が深まりました。

<防災グッズの工作>

ダンボールで作るトイレや新聞紙で作るスリッパなど、被災時に役立つ工作を三和小学校のみなさんに紹介しました。身の回りにある材料で防災・減災に役立つものが作れることに、小学生のみなさんも興味しんしんでした。

<活動から得た気づき>

「小学生の目線に立って表現やツールを選ぶことで、私たちの理解もより深まりました」

「SDGsは世界の目標で、私たちには遠い存在と思っていました。しかし、STGsの活動を始めてからは、小さなことの積み重ねでSDGsのゴールに近づけることがわかりました」

「SDGsの啓発活動には勇気や覚悟が必要…と思っていましたが、それほどハードルは高くなく、私たち中学生にもできることがたくさんあることに気づきました」

C組のテーマ「ペットボトルキャップ回収を通じたワクチン支援とキャップアート(SDGs ゴール3)」

脊髄性小児麻痺とも呼ばれる「ポリオ」。5歳未満の子どもがかかりやすく、手足の筋肉や呼吸する筋肉などに麻痺があらわれ、深刻な後遺症をもたらすこともある病気です。ポリオワクチンの接種により99%の方が抗体を獲得するといわれており、ペットボトルキャップ800個で1回分のワクチンを支援できます。C組ではペットボトルキャップを回収し、ポリオワクチンの支援をしながら、キャップでアート作品を仕上げる「東中アートプロジェクト」を推進しました。

<地域でのキャップ回収>

東中の生徒や各家庭に呼びかけたほか、校区内の企業や道の駅に回収ボックスを設置してもらい、キャップを回収しました。汚れたキャップはリサイクルできないため、洗浄なども生徒たちで実施。結果として5万3000個のキャップを回収することができ、66回分のポリオワクチン支援につながりました。

キャップアートのモチーフにしたのは東中のマスコットキャラクター「トニー」。リサイクルするキャップに着色料や接着剤は使えないため、必要な色を集めて仕分けし、アートを制作。回収したキャップ5万3000個のうち1万個を使用し、半年かけて制作しました。

キャップアート専用の市販パネルは使用せず、身近なもので制作しようとダンボールを活用。キャップを設置する穴を一つずつ地道に空けてキャップを埋め込み、卒業を控えた2月末にトニーのキャップアートが完成しました。

<ポリオワクチン支援の大切さを伝える動画制作>

動画制作グループは、ポリオワクチン支援の必要性を伝える動画を手掛けました。シナリオ作りから撮影、編集まですべて行い、完成した動画は校内放送で放映。ポリオとキャップが戦うという内容ですが、結末はハッピーエンドではありません。ポリオが存在し続ける限り、回収活動はずっと必要だというメッセージが込められ、持続可能な東中独自の目標「STGs」らしさがあらわれていました。

<活動から得た気づき>

「卒業した先輩たちから『本当に必要としている人がいるかどうか』を考えて活動する大切さを教わりました。ただのペットボトルキャップではなく、ポリオワクチンを必要としている人にとっては、命を救うものなのだと考えるようになりました」

「STGsもSDGsも、楽しまなければ長続きしません。みんなの得意分野をいかし、協力しあうことで、楽しみながら目標を達成することができました」

「動画を制作するために、ポリオについて色々調べました。STGsの取り組みがなかったら、ポリオのことを知らずに生活していたかもしれません。これからもワクチン支援ができるように活動を続けていきたいです」

東中の文化として受け継がれていくSTGs

この春卒業し、それぞれの道へと進んでいく東中3年生のみなさん。「STGsを東中の文化としてこれからも受け継いでいってほしい」という意見が、すべてのクラスから出たのが印象的でした。3年生の意思を受け継いだ後輩のみなさんが、自主的に楽しみながら取り組むことで、STGsとSDGsは今後も地域に広がりを見せていくことでしょう。

.jpg)